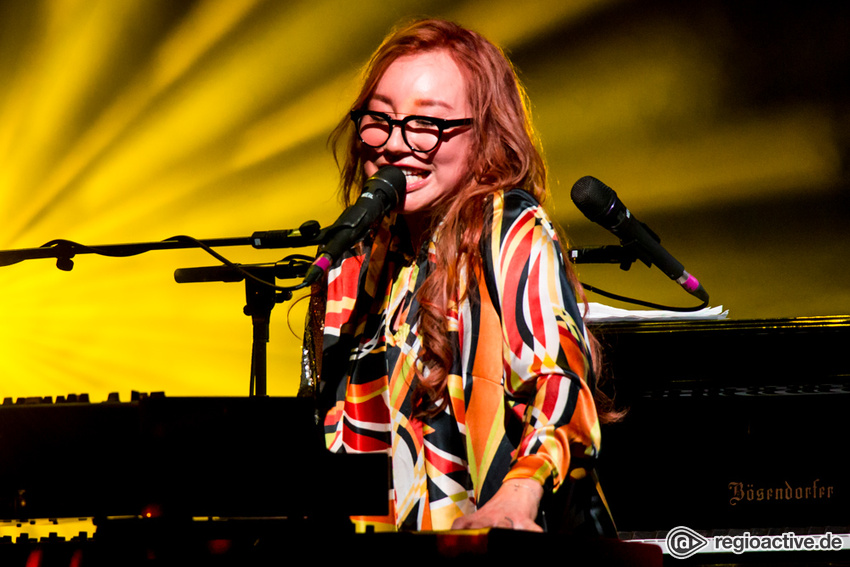

Tori Amos (live in Frankfurt, 2017) © Peter H. Bauer

"Sitzt du auch am Rand?", höre ich einen Konzertbesucher hinter mir eine junge Frau fragen. "Leider nicht, neben mir sind noch drei Leute", antwortet die. "Aber ich werde sie fragen, ob ich mich umsetzen kann."

Ich wundere mich sehr über diese Aussage. Ich sitze auch am Rand, links neben mir befindet sich der Durchgang zwischen den Sitzblöcken. Zugegeben: Ein guter Platz in der Mitte, mit gutem Ausblick auf die Bühne und das noch unbesetzte Klavier, das darauf steht. Aber sieht man drei Plätze weiter tatsächlich so viel schlechter?

Tori, der Messias

Später wird sich die Motivation hinter dieser Konversation aufklären. Den ersten Hinweis erhalte ich, als Tori Amos die Bühne betritt. Denn mehr muss sie gar nicht tun, um die erste Standing Ovation des Abends zu erhalten, eine von vielen. Die nächste folgt für ihren Song "Crucify", in dem sie singt: "I’ve got enough guilt to start my own religion."

Das scheint ihr gelungen zu sein. Die Euphorie, die ihr entgegenschlägt, ist überwältigend. Jede stille Sekunde wird mit ohrenbetäubendem Publikumslärm gefüllt, doch wenn sie singt, rührt sich niemand im Saal. Dabei geht es in ihren Songs gar nicht um die Masse, um ein Kollektiverlebnis, sondern um zutiefst Persönliches. Aber genau damit hat sie sich ein derartig loyales Publikum erspielt.

Ein Kind der Neunziger

Als Tori Amos 1992 ihr Debütalbum "Little Earthquakes" veröffentlicht, steht der Grunge-Hype in voller Blüte. MTV wird von wütenden Jungs in Holzfällerhemden dominiert, da fällt die anmutige Pianistin aus dem Rahmen, will man meinen. Aber unter der Oberfläche gibt es Gemeinsamkeiten. Unter den Gitarren geht es der Grunge-Generation um eine Abkehr der zelebrierten Oberflächlichkeit der 1980er und das ist auch das Ziel von Tori Amos.

Im Prinzip sind es öffentliche, in Songform gegossene Seelenexorzismen, die sie mit ihren Songs betreibt, eine Beschreibung, die man schon oft in Verbindung mit dem Namen Cobain gelesen hat. So ist die "guilt"-Zeile aus "Crucify" so etwas wie Amos‘ "Here we are now, entertain us", nur eben ohne das fordernde "us", sondern mit einem gequälten "I".

Auflehnung gegen Opferrollen

Auf ihrem Debütalbum findet sich das Stück "Me and a Gun", in dem sie schonungslos davon singt, wie sie im Alter von 21 Jahren vergewaltigt wurde. Es besteht nur aus ihrem Gesang, es gibt kein Instrument, das dem Hörer die Gelegenheit bieten würde, sich vor dem Inhalt zu verstecken: "It was me and a gun / and a man on my back". Dagegen ist Nirvanas "Rape Me" Kindergarten.

Live spielt sie den Song nur noch selten, auch an diesem Abend im Tempodrom nicht, doch spitzt er etwas zu, das sich als roter Faden durch ihre Diskographie zieht: die Thematisierung des Leides als Auflehnung gegen die eigene Opferrolle.

Eine für alle

So gerührt Amos von den semi-religiösen Liebesbekundungen ihrer Fans auch ist – kaum eine Geste macht sie so oft, wie die symbolische Umarmung der Luft, weil sie ja nicht das ganze Publikum umarmen kann –, es geht ihr ja doch um etwas anderes: Eigenermächtigung und Selbstverantwortung. "You don’t need my voice, girl", singt sie in "Bells for Her", "you have your own".

Nach der Zeile wirft sie einen Blick ins Publikum, als wolle sie sichergehen, dass die Nachricht angekommen ist. Die persönliche Selbstermächtigung wird hier zum Politikum: Der weibliche Popstar, der seine Rolle als Sprachrohr an sein marginalisiertes Publikum abgeben will. (Gar nicht so weit entfernt von den Riot Grrrls, die ebenfalls zur gleichen Zeit wie Amos auf der Bildfläche erschienen.)

Die Choreographie der Stimme

Das Bühnen-Setting unterstreicht den intimen Gehalt ihrer Musik. Die musikalische Begleitung zum ersten Song "i i e e e" kommt vom Band, sodass man sich kurz fragt, warum sie dann keine Musiker dabei hat, doch die Antwort lautet: Weil sie diese ansonsten nur bei einem einzigen weiteren Song gebraucht hätte. Den Rest bestreitet die Pianistin alleine, das Klavier zu ihrer linken, ein Keyboard zu ihrer rechten, das sie nutzt, um mehrere Klangschichten übereinander zu stapeln.

Auch der Gesang wird gedoppelt oder zumindest mit einem Effekt versehen, der den Ausdruck ihrer Stimme betont. Doch ist es kein verfälschender Effekt, vielmehr ein verstärkender: Jeden Laut nimmt man wahr, jedes Ein- und Ausatmen, beziehungsweise: jede verbal ausgedrückte Emotion.

So gewinnt sie mit ihrem Gesang eine Freiheit, der ihrem Körper durch die Bindung an die Tasteninstrumente verwehrt bleibt. Sie nutzt ihre Stimme als dramaturgisches Werkzeug, wird bei der einen Zeile laut, flüstert die nächste. Tatsächlich wurde mir an diesem Abend erst so richtig bewusst, was für eine hervorragende Sängerin Tori Amos ist.

Bildsprache statt Ansprache

Ansagen sind selten, Aussagen nicht. Auch das Bühnensetting ist elaborierter, als man annehmen möchte. Ihr neues Album "Native Invaders" dreht sich konzeptuell um die Natur beziehungsweise deren Methoden zur Selbstheilung, womit es sich wieder nahtlos in den restlichen Amos-Kosmos einfügt.

So bestreitet sie den ersten Teil des Sets vor einem brennenden Wald, dessen Rot mal betont wird, dann fällt blaues Licht darauf, als würde der Brand gelöscht, und im nächsten Stück erstrahlt er von unten grün, als sei der Brand überwunden, die Pflanzen wieder nachgewachsen.

In der zweiten Hälfte sieht man eine zugeschneite Berglandschaft im Hintergrund, die später in tiefes Blau getaucht wird, so dass die Berge plötzlich wie Meereswellen aussehen. Als kleines Interlude spielt sie zwei Cover vor einem abgeänderten Fox-News-Logo (Fake Muse), ein politischer Kommentar, der jedoch nicht weiter in die Show eingebettet wird, außer vielleicht in der Wahl des David Bowie-Covers "This Is Not America".

Ohne Rücksicht auf Hits oder Aktualität

Die Setlist erstreckt sich durch Amos‘ komplette Karriere. Es gibt nicht einmal einen Fokus auf die neue Platte, von der sie nur zwei Songs spielt, darunter den tollen Opener "Reindeer King". Das ist ein bisschen schade, denn "Native Invaders" ist ihr bestes Album seit "Scarlet’s Walk" von 2002.

Es ist aber auch nicht so, als würde sie auf Nummer Sicher gehen und nur die Hits spielen. Auf "Winter", "Cornflake Girl" und "Spark" warten die Zuschauer vergeblich. Tori Amos variiert ihre Setlisten auf dieser Tour allerdings sehr. In Frankfurt zum Beispiel gab es "Winter" zu hören.

Alle für eine

Solche „Shuffle“-Setlisten kann sich leisten, wer eine solch hingebungsvolle Fangemeinschaft hat wie Amos. Sie hat den letzten Ton des letzten Stücks des Hauptsets noch nicht einmal fertig gespielt, da strömt auf einmal eine Masse an Fans nach vorne, um Tori bei der Zugabe hautnah gegenüber zu stehen. Die Fans wissen offensichtlich, wie der Hase läuft.

Plötzlich geht mir ein Licht auf. Deshalb wollen die Fans am Rand sitzen: Man will schnell raus aus der Reihe, um für die Zugabe einen möglichst guten Platz zu ergattern. Das sind wohlgemerkt nur zwei Songs, dafür auch zwei Klassiker: "Precious Things" und "A Sorta Fairytale". Als Amos ihren letzten Akkord gespielt hat, gibt es noch einmal eine extra Dosis Luftumarmungen, jemand überreicht ihr einen Blumenstrauß. Das Saallicht geht an, die Gemeinde strömt nach draußen. Doch die nächste Gelegenheit zur Seelenreinigung kommt bestimmt.

Setlist

i i e e e / Little Earthquakes / Pancake / Cooling / Curtain Call / Climb / Crucify / This Is Not America / A Case of You / Reindeer King / Pretty Good Year / Bells for Her / Siren / Bliss // Precious Things / A Sorta Fairytale